一、“十四五”中国化学工业发展回顾

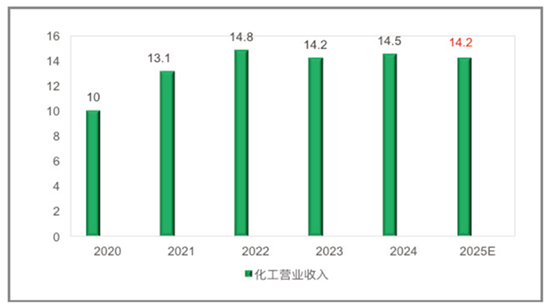

化学工业是国民经济重要的支柱性产业,是国家工业韧性和竞争力的基石。中国化学工业在“十四五”期间实现总量稳步增长,产业实力再上新台阶。2024年中国化学工业营业收入达到14.5万亿元,比2020年增长了45%。

图 1 2020年以来中国化学工业营业收入(包含原油加工及石油制品制造)

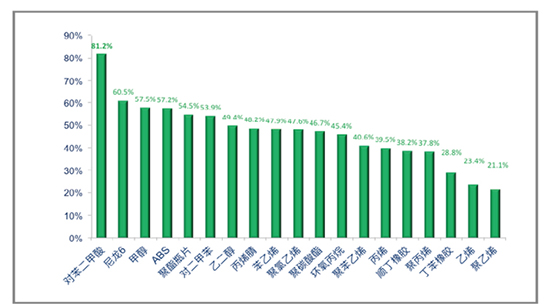

“十四五”期间,国内主要化学品产量年均增速保持在4.6%左右,乙烯、甲醇、烧碱、纯碱、电石、化肥、硫酸、合成树脂、农药和轮胎等大宗化工产品产量稳居全球首位。中国目前生产了全世界约42%的主要化工产品,已经构建成为世界上规模最大、门类最全、原材料最为丰富、市场最大的生产体系。

图 2 2024年中国主要化工产品产能全球占比

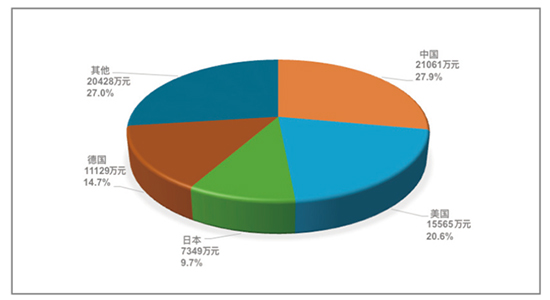

在2024年全球化工行业收入前50企业名单中,中国企业入围11家,实现营业收入2.1万亿人民币,占前50企业总营业收入的27.9%,是美国企业的1.35倍,超过德国和日本企业营业收入的总和。

图 3 2024年全球化工行业收入前50企业国家分布及营业收入占比

“十四五”期间,中国化学工业在全面提升产能的同时,创新能力不断增强,能效水平和环境水平显著改善,数字化建设有序推进,企业生产效率大幅提升,行业成本竞争力显著增强,世界第一化工大国的地位进一步巩固。

二、“十五五”中国化学工业发展展望

中国已经无愧于“化工大国”的地位,但与发达的化工强国相比,中国化学工业在技术、效率、效益、对世界市场的影响力、对全球分工的控制力等方面仍然存在差距。“十五五”将是中国化学工业进入高质量发展新阶段的时期,也是中国化学工业由大变强的关键时期。中国化学工业要在产业基础完善、门类体系齐全、规模全球第一等优势基础上,从“有没有”“够不够”向“好不好”转化,以建设化工强国、支撑制造强国为目标,做好“六个提升”工作,即提升产业结构高端化水平,提升创新能力建设水平,提升绿色低碳发展水平,提升智能制造水平,提升国际合作水平和提升化工园区高质量发展水平,实现化学工业高质量发展,加强中国化学工业的全球竞争力和国际影响力。

(一)提升产业结构高端化水平

“十五五”期间,中国化学工业应以发展新质生产力为产业结构调整目标,从“燃料驱动”向“材料驱动”转化,推动炼油、乙烯等传统产业去低效、补高端;扩大芳烃产业链等优势产业规模;加快化工新材料进口替代,形成传统产业稳基、高端产业突破的结构格局,进一步提升产业链自主可控水平。

1.炼油产业:从燃料导向到原料导向,聚焦减油增效

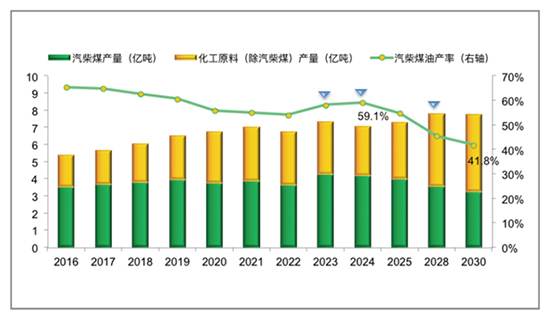

2024年,我国原油一次加工能力9.33亿吨/年,炼油业实现营业收入约4.8万亿元,占化学工业的33.1%。“十四五”期间,新能源对油品消费的冲击持续加剧:国内新能源乘用车渗透率已达50%左右,2030~2035年将成为主流;新能源重卡渗透率接近30%且持续提升,航煤需求未来也将受到替代油品的影响。我国成品油需求已进入达峰周期,预计2028年全国原油需求量实现达峰,全国炼油产能将保持在10亿吨以内。

图 4 2016-2030年中国汽柴煤、化工原料产量及汽柴煤油产率变化趋势

“十五五”期间,炼油产业的核心任务是以深度炼化一体化推动升级,围绕降本、提质、调结构,平衡油品保供与化工转型,加速炼厂由燃料型向原料型转型,但需避免进入盲目减油增化造成同质化竞争的误区。炼油企业应由向乙烯提供原料的简单一体化,向多产高附加值油品和优质石化原料的纵深集成一体化方向发展,采用先进的分离技术对原油或其不同组分进行烃组分分离,进行组分炼油,最大化产出“宜烯则烯、宜芳则芳”的低成本化工原料。

2.乙烯产业:优化原料来源,破解成本竞争难题

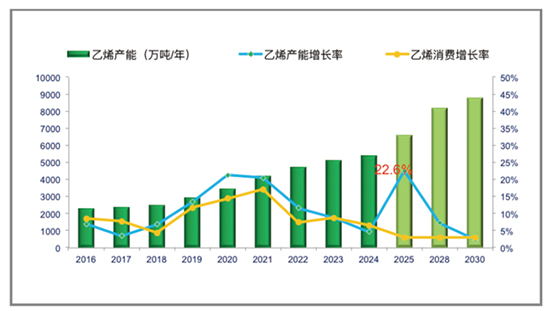

2024年我国乙烯产能达5380万吨/年,占世界总产能的23.4%,规模位居世界第一。预计2030年国内乙烯产能将达9000万吨/年左右,仍保持全球第一地位,但“十五五”期间供给增速将显著高于需求增速,乙烯自给率趋于达峰。

图 5 2016-2030年中国乙烯产能及其增长率、消费增长率

进一步优化乙烯装置原料轻质化,降低原料成本,是国内乙烯产业发展的关键,轻烃裂解路线产能规模将在保持原料可靠供应的基础上继续扩大,传统石脑油裂解工艺占比将进一步缩小。预计2030年全球乙烷原料路线乙烯产量占比达到41%;国内企业通过引进海外乙烷资源、深化油田伴生气分离利用、提高炼油碳二回收利用比例等多种方式,至2030年将乙烷原料占比提升至20%以上,石脑油路线占比下降将低于50%。从竞争格局看,国际产能加速退出:欧洲因能源成本高企,预计2027年前将退出460万吨/年乙烯产能;日韩传统乙烯装置部分小产能也将逐步淘汰。北美、中东的乙烯装置在丰富的轻烃原料支持下,将保持成本上竞争力。国内方面,“十五五”需推动能耗不达标的产能退出,同时以降低成本优化原料结构,并开拓下游消费领域。

3.芳烃产业:巩固全产业链竞争力优势,促进PX产能释放

芳烃产业链是我国化学工业的优势板块。2024年我国对二甲苯(PX)产能为4337万吨/年,占世界产能的53.9%,消费量占比为73.8%,我国已成为PX全球第一大生产和消费国,但“十四五”期间其产能释放受限,“十五五”时期仍需进一步提升国内PX供给,实现原料自主可控。

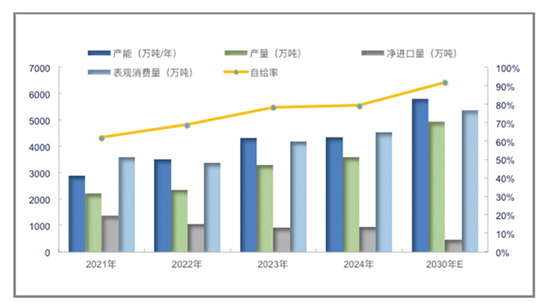

图 6 2021-2030年中国PX产销情况

2024年我国精对苯二甲酸(PTA)产能9123万吨/年,聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)产能9319万吨/年,产能占全球80% 以上,“十五五”末有望超90%,且海外PTA工厂因成本劣势持续关停,我国芳烃全产业链掌控力持续增强。“十五五”时期芳烃产业的核心是依托PX产能扩张,打造全球最具竞争力的芳烃产业链,巩固PX-PTA-PET产业链的全球竞争优势。

4.煤化工产业:煤制烯烃优化发展,煤制油、气适度补充

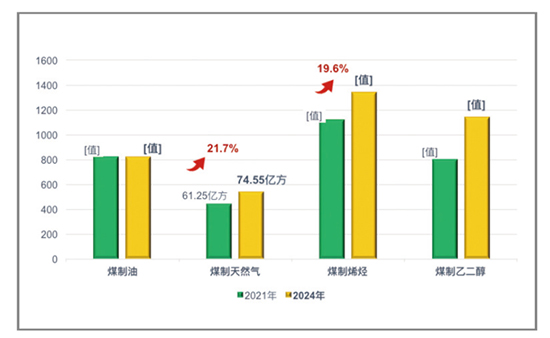

“十四五”以来,以煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇为主的现代煤化工产业规模稳步增长。截至2024年底,产能规模分别达到823万吨/年、75亿立方米/年、1342万吨/年、1143万吨/年。我国现代煤化工产业整体上处于世界领先水平,“十四五”期间新型煤化工取得了较大成就,我国已经成为世界最大的煤化工生产国。其中煤制烯烃是唯一对石油化工形成替代竞争力的领域。在当前煤价与油价体系下,即使以外购煤炭为原料,国内头部煤制烯烃企业仍具备成本优势。

图 7 中国现代煤化工产能现状

“十五五”期间,现代煤化工产业将加快向高端化、多元化、低碳化发展,优化调整产品结构,推动煤化工与绿电、绿氢、储能、二氧化碳捕集利用与封存等耦合发展,煤制烯烃将作为石油化工的重要补充,进一步扩大合规产能。煤制油、气仍宜定位为能源安全示范补充,重点优化技术、降低碳排放。

5.化工新材料产业:突破“卡脖子”,聚焦五大方向

“十四五”以来,我国化工新材料产业在特种工程塑料、超高纯电子级氢氟酸、聚烯烃弹性体等化工新材料实现产业化突破,聚氨酯及原料、有机氟硅材料实现自给自足,热塑性弹性体、功能膜材料自给率超过80%。2024年,中国化工新材料产值突破万亿元。目前化工新材料产业整体自给率较高,但高端领域仍存在进口依赖。“十五五”时期我国化工新材料产业将进入从“规模优势”向“质量优势”跨越的关键期。随着创新能力提升、应用场景拓展与政策支撑加码,未来将在全球产业链中占据更核心地位,为制造业高质量发展与战略性新兴产业崛起提供坚实支撑,需以进口替代与高端突破为核心,聚焦五大方向:

(1)大宗材料高端化:“十四五”期间我国化工材料类产品进出口呈现显著“结构性逆差”——逆差高度集中于合成树脂、合成橡胶等支撑产业链的关键基础材料,而橡胶制品、合成纤维聚合物等终端加工材料则保持大额顺差,形成“基础材料依赖进口、终端产品出口创收”的贸易格局。合成树脂是材料类中进口量最大、逆差最突出的品类,2024年进口额达414.3亿美元,贸易逆差139.2亿美元,细分品类中聚乙烯、乙烯-α-烯烃共聚物等高端产品进口依赖度较高。“十五五”期间大宗化工材料需以市场需求为导向,从“通用料主导”向“高端化、差异化”升级,重点提升茂金属聚乙烯(mPE)、聚烯烃弹性体(POE)、高性能聚碳酸酯、己二腈-尼龙产品系、卤化丁基橡胶等高端产品国产化率,尤其在医疗、新能源等高精度应用领域树立技术优势。

(2)电子化学品国产化:电子化学品直接影响半导体的性能与良率,是中国半导体产业突破技术封锁的战略基石。“十四五”期间,中国积极提升高端电子化学品技术水平和研发能力,带动国产化率进一步提升。2024年中国电子化学品自给率为66.7%,其中,光刻胶总体国产化率约25%,湿化学品约50%,电子气体约60%。“十五五”电子化学品的发展目标是攻克一批核心技术及对外依存度大、国外高度封锁的“卡脖子产品”(如大尺寸半导体硅片、集成电路高纯电子特气、ppt级湿电子化学品、EUV光刻胶等产品),实现产业链自主可控,整体自给率达85%左右。同时,大幅加速电子化学品从“实验室研发”到“规模化量产”的转化,进一步缩小与国际领先水平的差距。

(3)新能源材料高性能化:“十四五”期间,中国已经成为全球最大的新能源电池材料生产国,2024年全国锂电池产量达到1170吉瓦时,行业总产值超过1.2万亿元;锂电池材料产能全球占比遥遥领先。“十五五”期间新能源电池材料应围绕“资源自主化、技术高端化、应用多元化”三大方向发力,通过技术创新降低对稀缺资源的依赖,开发高安全、长寿命的新型材料;深化产业链上下游协作,构建从矿产开采到回收再生的闭环体系;重点聚焦电子材料高性能化:一是发展提升能量密度的高能量密度材料,如富锂锰基正极、硅基负极等材料可将锂电池能量密度提升至400瓦时/千克以上;二是研发支持电动汽车续航突破1000公里的安全型添加剂,如固态电解质、阻燃电解液添加剂将解决电池热失控问题,满足航空、深海等极端环境需求;三是进一步推动固态电池量产,解决里程焦虑与安全性问题,在国内外的锂电池和固态电池竞争中抢占先机。

(4)生物基材料智能化:“十四五”期间,中国生物基材料已形成以有机酸及醇等传统产品为基础,生物基聚合物等新材料为指引,多种生物基材料快速发展的产业格局,2024年市场规模近1200亿元。“十五五”期间应在保障非粮生物质原料稳定供应的前提下聚焦大宗生物材料(如聚乳酸、聚酰胺等重点品类),突破菌种培育与工艺优化,打造差异化优势,强化产业链上下游联动;推动生物技术(BT)+信息技术(IT)融合发展,重点推进形状记忆聚合材料(SMPs)、压电材料、压阻材料、磁流变材料、磁致伸缩材料、磁电材料、电流变材料和变色材料等生物基智能材料,精准实现材料从设计到生产的绿色、高效、智能化,形成生物碳循环的闭环。

(5)未来产业配套化:未来产业由前沿技术的突破推动,是比战略性新兴产业更为超前布局的产业门类,国家已加强对人工智能(AI)、人形机器人、低空飞行、第六代移动通信等关键战略性领域的未来产业布局,未来产业的发展与布局离不开化工新材料。在人工智能(AI)领域,需要覆铜板(电子级玻纤、特种环氧树脂)、灌封胶、环氧塑封料、热界面材料、芯片粘结材料等复合材料;在人形机器人领域,需要大量涉及轻量化、灵巧手及电子皮肤相关的化工新材料,如聚醚醚酮、聚苯硫醚、液晶聚合物、聚酰亚胺薄膜、环烯烃共聚物(COC)材料;在低空飞行领域,需要聚酰胺、聚碳酸酯,热塑性弹性体(TPE)、碳纤维、超高分子量聚乙烯纤维等材料。 “十五五”期间需提前布局未来产业,配套化工新材料研发,抢占未来产业供应链话语权。

(二)提升创新能力建设水平:从跟随型优化到引领型创新

“十四五”期间,中国化学工业的科技创新水平取得长足进步,第三代甲醇制烯烃技术、高性能聚酰胺材料制备关键技术、橡胶液体硫化技术、耐高温氧化硅基气凝胶复合材料关键技术等一大批原创性技术竞相涌现;高端聚苯硫醚及聚烯烃弹性体(POE)关键生产技术、固体储能材料结构研究、新一代全钒液流电池储能技术、二氧化碳资源化利用技术等一大批前沿创新技术,正在抢占未来竞争的制高点。

“十五五”行业要进一步发挥为新技术、新产业等创新活动提供载体的功能,将从过去以工艺优化为核心的“跟随型”创新向基础理论与原始创新突破的“引领型”创新转变。“十五五”技术创新必须要拿出一大批有重大影响力的原始创新、颠覆性创新。进一步提高研发投入在销售收入中的占比,利用AI技术,缩小应用数据积累差距,突破存量技术垄断,是“十五五”化学工业提升创新能力建设水平的主要工作。重点需要突破化工新材料技术、精细及专用化学品技术、生物制造技术、新催化技术、过程强化技术等领域关键技术。通过实现关键核心技术自主可控增强产业链安全,在电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种橡胶、高性能膜材料等战略领域摆脱对外依赖,推动行业从价格竞争转向品质与价值竞争。

“十五五”中国化学工业同时要进一步推动中试基地平台建设,加速技术从实验室到工业化的转化,为技术从试验走向成熟提供“成本递减”平台,巩固我国在应用层面研发优势,支撑化学工业技术发展和技术突破。加快布局高端精细化学品等石化化工领域制造业创新中心、新材料中试平台、数据资源节点,持续发挥新材料生产应用验证、测试评价等重点中试平台连接创新链、技术链和产业链之间关键节点的作用,增强化学工业创新发展动能。

(三)提升绿色低碳发展水平:从末端治理到系统降碳

“十四五”期间,化学工业降污减排取得了长足的进步。其中工业用水重复利用率达93%,用水效率世界领先;废塑料“回收-分拣-再生-高值化”全链条逐步成型,“资源-产品-再生资源”高效循环体系在全行业加速构建;能源利用效率大幅提升,炼油、乙烯、合成氨、甲醇、尿素、磷铵、电石、烧碱、纯碱等产品单位能耗强度下降2%~6%,能源利用更趋高效;污染防治成效显著,挥发性有机物(VOCs)综合去除率提升至90%以上,工业废水回用率超75%,危险废物规范化处置率达100%。

“十五五”化学工业的降污减排、特别是CO2减排,仍将是一项艰巨的重大任务。要转变“末端治理”的思路,以系统降碳为治理核心,构建“源头减量-过程控制-末端资源化”的全链条减排体系。我国化学工业碳排放基数大,减排压力大,原料结构偏重,碳排放强度高,是重点降碳领域之一。在“十五五”期间行业产能扩张速度尚未停止的前提下,化学工业将面临非常巨大的碳减排压力。随着全国碳排放权交易市场的深化运行,化工行业将纳入重点覆盖范围,推动企业通过碳配额管理与交易实现减排。国际层面,欧盟碳边境调节机制(CBAM)等政策,倒逼化工企业建立全链条碳管理体系,以应对国际贸易中的碳壁垒,政策协同效应正重塑化工行业的双碳转型节奏。

针对化学工业双碳目标下的核心挑战,“十五五”期间需进一步研究实施减污降碳协同增效技术,通过节能降碳、电气化、生物质能和核能替代以及多能耦合等措施降低化石燃料碳排放;通过节能降碳、绿电替代等措施降低电力方面的碳排放;通过原料多元化、轻质化、绿色化、CCUS、绿电-绿氢-石化/煤化工耦合等措施降低工业生产过程的碳排放。此外,行业、企业核算能力筑基、供应链协同、能力体系构建4个维度,形成目标明确、数据驱动、协同联动、价值转化的全链条解决方案并推进重点产品碳足迹核算规则标准制定。

此外,根据国家《关于开展零碳园区建设的通知》要求,做好零(低)碳化工园区建设,将为行业双碳工作提供强有力的支撑。化工园区应加强能碳管理能力建设,通过数字化手段,实现对能源消耗的实时监控、分析和管理,为优化能源结构和提高能源利用效率提供有力支持。“十五五”期间化工园区将主要通过能源结构调整、产业结构优化和技术创新应用来实现绿色低碳发展

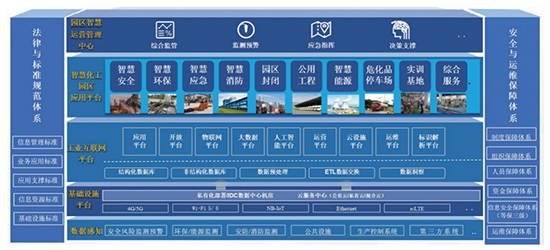

(四)提升智能制造水平:推进人工智能赋能,加快智能工厂与智慧园区建设

“十四五”期间,化学工业智能制造水平得到了有效提升。有44家企业入选国家智能制造试点示范企业,4家企业入选国家智能制造标杆企业;石化和煤化工企业主要生产装置自控率超过90%;云计算、大数据、人工智能、工业互联网等新一代信息技术,一批重点企业先行先试,累计建成59个石化化工行业智能制造示范工厂、63家智慧化工园区,带动了全行业加快新技术融合的进程,数字化智能化改造全面提升了行业效率。

“十五五”化学工业智能制造工作要重点开展“人工智能+石化化工”行动,推进人工智能在化工行业应用发展进入快车道。加强大型流程工业智能运行与控制关键技术、化工过程智能建模与优化控制技术等一批高端前沿的智能化、数字化赋能技术的应用,部署一批针对分离、蒸馏、提纯等行业典型单元操作需求的场景模型,训练建设石化化工行业大模型。研究石化化工行业数字化转型成熟度评估标准以及数据管理、数据安全等标准,加快行业高质量数据集建设,推进行业数字化转型成熟度诊断评估和技术改造,培育数字化转型典型场景、标杆工厂和标杆企业。推进重点企业设备智能化适配改造,形成工厂数据透明可视、效益效率可度量、安全风险客观可控的智能工厂体系。

“十五五”期间,行业还要全面加强全国智慧化工园区建设,完善人工智能+智慧化工园区,通过加强智慧化软硬件设施部署,系统化各信息化平台,加强数据联通,使达到智慧级的化工园区数量大幅提升。

图 8 智慧化工园区建设示例

(五)提升国际合作水平:从参与者到引领者的角色转变,在全球规则重塑中提升中国化学工业的影响力

“十四五”期间,行业国际合作水平持续提升。跨国企业加码中国市场,持续深化“本土化”布局。埃克森美孚惠州乙烯项目已投入超310亿元,并追加投资100亿元;巴斯夫湛江基地总投资超100亿欧元;科思创累计在华投资超40亿欧元,中国业务占其全球业务比重超20%;朗盛、卡博特、诺力昂、英威达等企业纷纷将中国作为全球重要生产基地或亚太总部——宁波成为诺力昂全球最大生产基地之一,上海英威达拥有全球最大一体化尼龙66生产基地。中国企业在海外布局也加快步伐,中国石油、中国石化、万华化学、桐昆化工等领军企业积极推进国际化战略,构建全球研发与生产网络。行业积极参与国际标准制定,推动绿色低碳技术合作,提升在全球产业链中的地位,展现中国化工新形象。

“十五五”行业要积极应对国际贸易环境变化,跳出“规模扩张”的传统思维,以“技术互补、生态共建、规则共享”为目标,实现从“参与者”到“引领者”的角色升级,实现从“产能输出”到“价值共创”的转变。稳妥推进海外油气、钾等资源开发利用合资合作,积极开拓新兴市场,拓展石化化工产品出口渠道。提升化工企业海外经营合规和可持续发展能力。推动企业组团出海,借鉴万华化学收购宝思德后,配套的新能源企业进入匈牙利的模式,打造海外中国化工园区,避免企业单打独斗。参与国际标准和规则制定,完善与国际接轨的标准体系和产品认证制度,进一步提升优势产品标准引领,将产品优势转化为全球行业话语权。进一步强化品牌出海,在下游消费类化工品,如轮胎、涂料、日化、润滑油等行业重点培育一批有世界影响力的品牌,以品牌建设为引领,推动中国化学工业打造独特工业文化,塑造高端、绿色、创新的产业形象。

(六)提升化工园区高质量发展水平:从规范化建设向高质量发展跨越,打造优质产业集群和化工园区

“十四五”期间,化工园区建设取得显著进展。大型炼化一体化项目进一步向沿海石化基地集中,环渤海湾、杭州湾、海西、泛大湾区四大区域炼油能力占全国比重达36%,乙烯产能占比达55%,五大世界级石化产业集群初具规模;内蒙古鄂尔多斯、宁夏宁东、陕西榆林等煤化工基地特色鲜明,煤制油、烯烃、乙二醇产能占全国比重分别达85.9%、68.3%、32.2%,区域产业优势进一步强化。化工园区承载能力持续提升。截至2025年8月,全国已通过认定的化工园区达729家,产值超千亿元的超大型化工园区有22家,全国建设智慧化工园区63家,绿色化工园区37家,低碳化工园区(建设期)5家,园区内产值占全行业比重超69%;化工园区标准化体系基本形成,危化品企业搬迁入园工作顺利推进,化工园区的产业引领、安全管控、绿色发展作用日益凸显,成为行业高质量发展的“主阵地”。

“十五五”要立足资源禀赋及市场区位条件,进一步优化石化化工总体空间布局,打造优质产业集群和化工园区。持续提升产业集群和化工园区对行业的基础支撑作用。持续推动五大世界级产业集群协同发展,培育一批精细化工、磷化工以及生物化工等领域的先进制造业集群和中小企业特色产业集群。全面开展化工园区分级评价,加快对标改造、提级进步并以此为基础进行动态管理。推动化工园区从规范化建设向高质量发展跨越,按照“六个一体化”的理念,推动化工园区聚焦主导产业择优引进强链、补链项目,加强上下游产品匹配衔接、完善配套公用工程物流体系、提升安全环保智慧化水平,构建全方位、多层次创新型生产性服务业。持续推进“五大工程”建设,即培育一批具有竞争力优势的化工园区、一批智慧级化工园区、一批绿色化工园区(含低碳/零碳化工园区)、一批创新型化工园区和一批化工园区高质量发展工程。

三、2030年展望:为建成全球化工强国夯实基础

通过“六个提升”的系统推进,我国化学工业全面系统升级将持续发力。展望2030年,我国化学工业有望在大部分化工品领域实现“全球规模与效益双领先”,高端材料进口依赖度大幅降低,涌现一批极具竞争力和影响力的企业与化工园区,创新能力进一步提升,绿色低碳、智能制造成为行业发展底色,进一步巩固在全球产业分工中的地位和竞争力,逐步摆脱“大而不强”的标签,为建成化工强国夯实基础,为社会主义现代化强国建设提供坚实支撑。

中华人民共和国国家发展和改革委员会 中华人民共和国工业和信息化部 中华人民共和国应急管理部 中华人民共和国生态环境部 中华人民共和国科学技术部 中华人民共和国财政部 中华人民共和国商务部 中国石油和化学工业联合会

江苏省发展和改革委员会 江苏省工业和信息化厅 江苏省财政厅 江苏省生态环境厅 江苏省科学技术厅 江苏省商务厅 江苏省应急管理厅 江苏省市场监督管理局 江苏省统计局

北京市化学工业协会 天津市石油和化工协会 辽宁省石油和化学工业协会 内蒙古石油和化学工业协会 重庆市石油与天然气学会 河北省石油和化学工业协会 山西省化学工业协会 吉林省能源协会 黑龙江省石化行业协会 浙江省石油和化学工业行业协会 安徽省石油和化学工业协会 福建省石油和化学工业协会 江西省石油和化学工业协会 河南省石油和化学工业协会 湖北省石化行业协会 湖南省石油化学工业协会 广东省石油和化学工业协会 海南省石油和化学工业行业协会 四川省化工行业协会 贵州省化学工业协会 云南省化工行业协会 陕西省经济联合会 甘肃省石化工业协会 青海省化工协会

电话:协会:025-8799064 学会:025-86799482

会员服务部:025-86918841

信息部:025-86910067

传真:025-83755381

邮箱:jshghyxh@163.com

邮编:210019

地址:南京市梦都大街50号东楼(省科技工作者活动中心)5楼

增值电信业务经营许可证:苏B2-20110130

备案号:苏ICP备13033418号-1